Пройдите короткий опрос. Это важно для нас ❤️

Google объявил о новом прорыве в квантовых вычислениях. Объяснить, в чем именно он заключается, очень сложно. Но мы попробуем Изучаем партию в квантовый бильярд от американской компании

Мы рассказываем честно не только про войну. Скачайте приложение.

В конце октября Google сообщил, что исследователям компании впервые удалось запустить на квантовом компьютере «проверяемый алгоритм». Причем эти расчеты заняли в 13 тысяч раз (!) меньше времени, чем потребовалось бы при решении той же задачи на суперкомпьютере обычной архитектуры. По заявлению Google, это открывает возможность использования квантовых устройств не просто для исследований, а для решения практических задач — например, моделирования свойств новых химических соединений. Так ли это на самом деле? Что вообще такое «проверяемый алгоритм» и почему в Google выбрали именно эту формулировку? Что считали на квантовом компьютере с помощью алгоритма? И в чем, собственно, состоит прорыв, если несколько лет назад компания уже объявляла, что ее квантовые компьютеры могут обгонять обычные?

Аудиоверсию этого текста слушайте на «Радио Медуза»

Что случилось?

Исследовательское подразделение Google Quantum AI опубликовало в журнале Nature статью с описанием эксперимента на своем квантовом устройстве Willow. В эксперименте, как утверждают авторы пресс-релиза, удалось впервые запустить «проверяемый квантовый алгоритм», а аналог тех же вычислений на самом мощном, но классическом вычислительном устройстве занял бы в тысячи раз больше времени. В Google рассматривают этот результат как еще одно доказательство «квантового превосходства» (quantum advantage), о котором компания заявила еще в 2019 году и о котором «Медуза» писала подробно. На этот раз речь идет о «проверяемом превосходстве» — такое словосочетание несколько раз упоминается в сообщении.

То, что нынешний эксперимент авторы называют «проверяемым», не означает, что прошлый был фейковым или выдуманным. Дело не в аргументированности заявлений ученых, а в том, как именно устроен новый алгоритм и какого типа вычисления он проводит. Но прежде чем объяснить это различие, имеет смысл описать устройство, на котором был достигнут результат.

Как устроен квантовый компьютер, разработанный в Google?

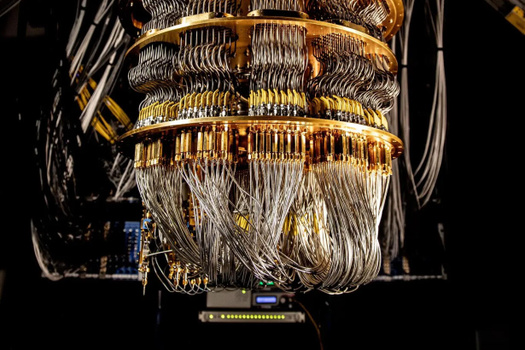

Квантовый компьютер Willow («Ива») — устройство, представленное Google в конце 2024 года. Оно представляет собой решетку из 105 сверхпроводниковых антенн с так называемыми джозефсоновскими переходами — теми самыми, за исследование которых присудили Нобелевскую премию по физике в 2025 году. В сверхпроводящем состоянии электроны в этих антеннах ведут себя как единое целое и потому способны сохранять квантовое состояние, то есть выполнять роль кубитов — квантовых битов.

Антенны соединены друг с другом так, что могут взаимодействовать и передавать друг другу свое квантовое состояние, причем силой этого взаимодействия можно управлять. Ровно по тому же принципу было построено и предыдущее устройство Google, Sycamore («Сикомор», или «Смоковница») — с той разницей, что у Willow почти вдвое больше кубитов и, как утверждают в Google, более эффективная защита от шума.

Чтобы квантовую информацию можно было хранить в кубитах, антенны, из которых состоит вычислитель, должны находиться в сверхпроводящем состоянии — а значит, все устройство требуется охлаждать почти до абсолютного нуля. Поэтому во время работы небольшой «квантовый процессор» находится в громоздком холодильнике с жидким гелием, задача которого — максимально охладить и изолировать систему от внешнего мира, но при этом сохранить возможность измерять состояние кубитов и управлять ими снаружи. Как рассказывал ранее в интервью «Медузе» один из руководителей исследования Вадим Смелянский, неочевидная трудность при создании таких устройств заключается в том, чтобы провести в такой кожух провода — с ростом числа кубитов эта задача значительно усложняется.

Что такое «квантовое эхо» и что, собственно, «считали» на квантовом компьютере?

Как и в прошлом эксперименте Google, по результатом которого авторы говорили о достижении квантового превосходства, алгоритм для демонстрации возможностей Willow был специально подобран так, чтобы его сложно было воспроизвести на обычном компьютере. Для этого авторы обратились к эксперименту, где ярче всего проявлялся бы квантовый хаос — явление, которое крайне трудно правильно симулировать в обычных вычислениях.

В физике хаотичными системами называют примерно то же, что и в обычной жизни: ситуации, где, зная исходное состояние, очень сложно предсказать, что будет в будущем. То есть системы, где даже очень небольшие отклонения в начальных условиях приводят к совершенно разным исходам со временем — часто такое поведение называют «эффектом бабочки».

Например, когда бильярдный шар падает со стола, его место падения легко расчитать (используя для этого всего одну формулу), и точность расчета при этом не будет сильно зависеть от того, насколько велика погрешность в измерении высоты стола и скорости шара. Это пример обычной, не хаотической системы. Если тем же бильярдным шаром разбить пирамиду шаров, то предсказать траектории каждого из них становится уже очень сложно, ведь они зависят от точного значения скорости, положения и массы каждого из шаров на столе, не говоря уже о фактуре поверхности стола, — эту и подобные ей системы физики как раз и называют хаотичными.

Как и в обычном (макроскопическом) физическом мире, в квантовом тоже встречаются хаотичные системы — по сути, просто очень трудные для предсказания. Впервые на них обратили внимание советские физики, исследователи сверхпроводимости Юрий Овчинников и Анатолий Ларкин. В своей статье 1968 года (на которую, конечно, ссылаются авторы из Google) они впервые доказали, что в квантовом мире бывают ситуации, когда обычные методы симуляции квантовых систем, подразумевающие довольно грубые упрощения и усреднения, просто не работают.

Овчинников и Ларкин в качестве примера использовали анализ поведения спинов электронов в сверхпроводнике, но по сути открытие сводилось к тому, что пример с непредсказуемым бильярдом может повторяться и в квантовом мире. О численном моделировании квантовых систем в 1960-е речи не шло, но со временем оказалось, что хотя некоторые системы симуляции вполне себе поддаются, для других моделирование нужно проводить без упрощений — что, как теперь ясно, быстро становится крайне сложной задачей.

Например, в эксперименте, который описывают авторы из Google, было использовано всего 65 кубитов из 105-ти, находящихся на устройстве. Чтобы описать квантовое состояние каждого из 65 кубитов, требуется всего одно комплексное число. Однако даже если такое — не самое большое — число элементов связать в одну квантовую систему и эта система будет способна вести себя хаотично, то для ее симуляции на обычном суперкомпьютере потребуется хранить в памяти 2⁶⁴ числа, отражающих все комбинации состояний, — что фактически невозможно. Именно поэтому для того, чтобы продемонстрировать превосходство квантовых устройств над суперкомпьютерами, Смелянский и его соавторы из Google выбрали эксперимент, в котором ярко проявляется хаотическое поведение системы.

Сам эксперимент довольно сложен, и его трудно описать без привлечения тяжеловесного математического аппарата, но по сути он заключается в многократном повторении некого хаотического процесса, после которого статистический анализ результатов может подтвердить, что система в процессе работы сохраняет единое квантовое состояние, а не «разваливается» в процессе на отдельные кубиты. Такой анализ должен доказать, что между состоянием до и после эксперимента сохраняется какая-то связь — корреляция. В пресс-релизе об исследовании сотрудники Google называют алгоритм «квантовым эхом», что неплохо отражает происходящее, хотя в академическом мире с 1980-х у него есть более длинное и запутанное название — out-of-time-order correlations, OTOC.

В аналогии с бильярдным столом эксперимент можно описать так: если разбить пирамиду из шаров, а затем запустить каждый шар в обратном направлении, то, теоретически, все шары должны собраться в исходную форму. Это верно и тогда, когда мы не знаем (как и авторы эксперимента), в какую форму шары были собраны исходно — в форму пирамиды, квадрата, круга или какую-то другую (как неизвестно состояние системы в нулевое время t₀). Если разбить шары, а затем запустить процесс обратно, они в идеале должны собраться в исходную форму. Неровности на столе (квантовый шум) будут постоянно мешать этому процессу, еще сильнее ему будет мешать изменение формы стола (что в квантовом бильярде, в отличие от обычного, тоже возможно — за счет влияния внешнего мира).

Так вот, если в ходе многочисленных повторений мы будем наблюдать, что состояние шаров до и после разбоя (и его обращения вспять) все-таки как-то похоже друг на друга (между ними есть корреляция), то мы сможем утверждать, что неровностей на нашем квантовом бильярдном столе было все-таки не слишком много (шум был низким), стол не развалился и не потерял бортики, а шары не разлетелись в разные стороны (декогеренция системы не случилась).

Если эту корреляцию удается наблюдать — а авторам это удалось, — значит, связь между кубитами в ходе эксперимента сохранилась. И несмотря на всю хаотичность поведения системы в процессе, по ее исходному состоянию можно предсказать конечное состояние — хотя воспроизвести то же самое поведение в симуляции фактически нельзя. В этом, собственно, и проявляется превосходство квантового вычислителя перед обычными суперкомпьютерами, которое авторы собирались продемонстрировать.

Если же говорить о «проверяемости» алгоритма, которую многократно подчеркивали в Google, то она должна подчеркнуть контраст между нынешним результатом и результатами 2019 года, когда в компании уже говорили о «квантовом превосходстве». Разница заключается в том, что теперь ученые имеют дело с экспериментом, где понятно, как должна выглядеть искомая корреляция. В 2019 году речь шла об алгоритме, который в той же степени недоступен для симуляции, но тогда на выходе он давал просто совершенно случайные, не повторяющиеся значения измерений. Сейчас же результат эксперимента на любом квантовом устройстве сходного качества должен быть одинаковым — корреляция должна наблюдаться, и ее величина должна быть сходной с той, что получена на Willow.

В Google говорят о возможности практического применения нового алгоритма, но так ли это на самом деле?

Как должно быть понятно из вышесказанного, главная задача исследователей в ходе эксперимента (да и вообще в последние годы в квантовой области) заключалась в том, чтобы найти процесс, который можно запускать в квантовом устройстве, но который при этом невозможно было бы моделировать на обычном компьютере. Какой это будет процесс и как можно было бы его применить на практике, было задачей вторичной, если вовсе рассматривалось.

Тем не менее, авторы из Google совместно с физиками и химиками из Университета Беркли попробовали применить полученный на Willow результат для пусть не практической, но сторонней задачи — измерения расстояний между атомами и пространственной конфигурации в молекулах двух соединений, в толуоле и 3«,5»-диметилбифениле. Статья с результатами эксперимента пока опубликована только в виде препринта, то есть не прошла рецензирование независимыми экспертами.

Если обычно для решения подобных задач химики используют численное моделирование на обычных компьютерах и ядерный магнитный резонанс (ЯМР), то в этом случае моделирование проводилось на Willow, а его результаты проверялись на аппарате ЯМР.

Вкратце, ЯМР измеряет взаимодействие между спинами ядер в молекулах, когда условия подобраны таким образом, что только небольшое число близко расположенных друг к другу атомов взаимодействуют друг с другом. В таком случае параметры этот взаимодействия легко просчитать и измерить. Идея же авторов заключалась в том, чтобы попробовать измерить взаимодействие спинов в большой системе и на значительном (по молекулярным меркам) расстоянии друг от друга, для чего как раз использовался алгоритм «квантового эха», подразумевающий измерение корреляций OTOC. В ходе эксперимента ученые сначала настраивали силу взаимодействия между кубитами (гейты) так, чтобы это отражало реальные связи между атомами в веществах, используя обычный ЯМР. А затем запускали процесс, аналогичный «квантовому эху», описанному выше, то есть вводили в систему возмущение и измеряли корреляции состояний кубитов до и после возмущения, причем отдельные кубиты воспроизводили квантовые состояния отдельных атомов (точнее ядер) в веществе.

Как честно признаются в Google, пока моделирование химических веществ с помощью Willow — это всего лишь проверка принципа. Подобную работу можно было бы сделать и без использование квантового устройства, так как численное моделирование для таких небольших систем все еще возможно. Однако работа показывает, как именно можно было бы потенциально получать практически значимые результаты, если бы моделируемая система была бы значительно сложнее. Например, если бы речь шла о крупных белках и их структуре. Впрочем, авторам еще только предстоит доказать, что использование квантовых устройств вроде Willow для предсказания структуры и поведения молекул имеет действительный практический смысл. Вероятно, его можно будет заменить улучшением предсказаний на обычных компьютерах — которые, конечно, не могут так же хорошо воспроизводить поведение атомов, как системы, квантовые по своей природе, но с которыми гораздо проще работать.

Новая работа Вадима Смелянского и всей команды Google Quantum AI показывает не только уровень прогресса в области, но и общее направление для развития квантовых компьютеров в будущем — целью будет прежде всего исследование других квантовых систем, а не какие-то «абстрактные» расчеты в интуитивном понимании этого слова.

Возможно, сам термин «компьютер», который применяется к подобным устройствам, несет в себе больше вреда, чем пользы, для понимания их работы. Ведь суть «квантового компьютера», по крайней мере в ближайшем будущем, — это моделирование одной квантовой системы внутри другой, то есть не совсем расчет, а скорее симуляция. В этом плане квантовые компьютеры на самом деле больше похожи не на привычные компьютеры, а на физические модели. Например, на аэродинамические макеты, которые используют в аэродинамических трубах (хотя на их фоне квантовые устройства, конечно, более универсальные и настраиваемые).

Аэродинамические процессы также трудно поддаются численному моделированию из-за хаотичности, поэтому инженеры часто решают прибегнуть к физическим макетам вместо того, чтобы пытаться воспроизводить, например, поведение нового планера в суперкомпьютере. По аналогии с «квантовым превосходством» здесь вполне можно было бы говорить о «воздушном» или «аэротрубном» превосходстве — раз уж моделирование в аэротрубе до сих пор невозможно полноценно заменить моделированием потоков воздуха в компьютере. В аэродинамике термин не прижился, а вот в мире квантовой симуляции фактически стал стандартом — и как видно по последним новостям, до сих пор в значительной степени определяет направление ее развития.

Отдел «Разбор»