Что такое Украина? Репортаж писателя Джонатана Литтелла. Он съездил в Бучу и другие города под Киевом — и своими глазами увидел последствия российской оккупации

Мы говорим как есть не только про политику. Скачайте приложение.

Джонатан Литтелл — американо-французский писатель, автор исторического бестселлера «Благоволительницы» о Второй мировой на Восточном фронте, написанного от лица офицера СС. Ради этой книги Литтелл провел несколько лет в архивах и библиотеках Германии, Украины, России и Польши. До этого он был сотрудником гуманитарной миссии в Чечне и Ингушетии во время чеченских войн. Литтелл хорошо говорит по-русски, а с начала российского вторжения постоянно публикуется на «Медузе». С любезного разрешения автора мы представляем вам русскую версию репортажа Джонатана Литтелла для французской газеты Le Monde о его поездке в Украину в мае 2022 года, через месяц после отступления российских войск из-под Киева. В этой командировке его сопровождал фотограф агентства Magnum Photos Антуан дʼАгата, чьи снимки вы также можете увидеть в этом материале.

От редакции «Медузы». По просьбе автора мы сохранили написание украиноязычных имен, у которых есть аналоги в русском языке. Некоторые снимки в это материале содержат сцены жестокости и гибели людей, однако они не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. Именно так выглядит война.

Раньше из Парижа до Киева можно было добраться за три часа — теперь на это может потребоваться три с половиной дня. Самолет до Варшавы, потом машина до Львова и наконец ночной поезд: путешествие как в старые добрые времена, когда успеваешь рассмотреть сменяющие друг друга пейзажи. Это дает наглядное представление о расстояниях и разрушениях, которые принесла война, даже вдали от фронта.

Последний раз я ездил в Киев, чтобы отпраздновать Новый год с друзьями. Ксюша Палфи затащила нас в «Вогник» («Огонек»), новый модный клуб, в котором она в ту ночь диджеила. Беглый ковид-контроль на входе, бескрайние подвальные помещения, шикарно одетые, гламурные посетители, море алкоголя. К пяти утра мы отправились в ее новую квартиру, прямо позади Крещатика. За выпивкой неизбежно поднялась тема слухов о войне. Тонкая, хрупкая Ксюша пришла в ярость: «Ну нет! Я пять месяцев ждала, чтобы получить мою икеевскую кухню. Пять месяцев! Если сейчас эти русские козлы припрутся сюда и ее разворотят, то, клянусь, я возьму „Стингер“ и грохну их прямо с балкона!» Все засмеялись.

Не прошло и двух месяцев, как Ксюше с ее возлюбленным и котом пришлось бежать в Ужгород, на словацкую границу. Оттуда она отправила мне в вотсапе видео, в котором она вместе с десятком других женщин на рынке укладывала в ящики коктейли Молотова. Мы снова рассмеялись, но было уже не до смеха.

В мае из-за дефицита бензина машин на улицах Киева было мало. Но с тех пор как в конце марта российские силы отступили и осада города была снята, рестораны открылись вновь, а в супермаркетах все есть. Банкоматы работают, метро и автобусы снова ходят, такси приезжает по вызову. Вечером на Крещатике множество гуляющих, хипстеры наводняют район Золотых ворот как раньше. И никто не удивляется при виде молодого солдата, держащегося очень прямо в своем бронежилете, с калашниковым через плечо, который несется по улице на арендованном самокате.

Раз или два в день поднимается воздушная тревога, но никому до этого нет дела, несмотря на то что каждые три недели бывает по несколько ракетных ударов. Да, рестораны закрываются на время аперитива, а комендантский час ограничивает общественную жизнь после 11 вечера. Но никто не жалуется, тем более что ситуация меняется на глазах. 21 мая «Вогник» открылся снова, и Ксюша, вернувшаяся по такому случаю из Ужгорода, была гвоздем программы (меня, увы, уже не было в городе).

Киев продолжает готовиться к возвращению россиян, чего многие ожидают следующей зимой. Главные артерии города и мосты через Днепр перекрыты укрепленными блокпостами с бетонными лабиринтами, через которые может проехать только одна машина за раз. На обочине наготове стоят сломанные грузовики, которые можно в любой момент развернуть поперек, чтобы заблокировать дорогу. На всех важных перекрестках, у промышленных комплексов, по периметру парков — cпаянные из чего попало противотанковые ежи, бункеры, прикрытые самодельной маскировочной сеткой, длинные траншеи, вырытые самими жителями районов.

Пресс-атташе армии, Оксана, проводит для нас экскурсию по позициям территориальной обороны (ТО), расположенным в лесу вдоль длинной дороги. 30–40-летние парни — все добровольцы; многие, вдобавок к основному снаряжению, предоставляемому армией, сами приобрели в интернете прицелы, очки ночного видения или глушители. Только двое из них, Роман и Олександр, ветераны войны в Донбассе: они тренируют остальных — новичков. Олексий, к примеру, сварщик, который вступил в ТО 25 февраля; Саша, проживший семь лет в Дубае, где он работал иммиграционным консультантом, вернулся, чтобы записаться в армию добровольцем.

Сама Оксана тоже ветеран: она была контужена под Луганском в 2015 году и больше ничего не видит ночью, и почти ничего — вечером. Но даже в униформе она продолжает кокетничать: «Я так люблю платья! — сообщает она мне, едва фотограф Антуан дʼАгата сделал ее портрет. — Длинные платья. Когда есть возможность, я возвращаюсь к себе, смотрю на последнее, которое я купила как раз перед войной, и плачу».

Дорога, которую они охраняют, идет из Ирпеня, минуя небольшой квартал по эту сторону одноименной реки, через который мирные жители в ужасе бежали в течение всего марта. Места эти узнаются по фотографиям, растиражированным прессой: церковь с позолоченными куполами, изрешеченная осколками, или помпезный памятник погибшим в 1941–1945 годах, у которого 3 марта случайный минометный снаряд убил женщину с ее двумя детьми и помогавшего им молодого волонтера. Я смотрю с тротуара на проезжающие автомобили и напрасно ищу следы снарядов на асфальте, а перед глазами у меня все время — известная фотография Линси Аддарио в The New York Times: четыре трупа в ряд лежат между своими чемоданами на колесиках и клеткой маленькой собачки, уцелевшей под градом шрапнели и отчаянно лающей на камеру.

Чуть дальше находится большой разрушенный мост c импровизированными пешеходными мостками вровень с водой, по которым беженцы переправлялись на другой берег; там же все еще лежит перевернутый в начале марта белый фургон, теперь облепленный патриотическими картинками и плакатами. На самом мосту на месте затора, образовавшегося из брошенных машин, расположился блокпост и строительная техника. Под ним объездная дорога вдоль реки уже заасфальтирована.

В Ирпене почти на всех домах следы проходивших здесь ожесточенных боев, когда городок превратился в ничейную землю между рекой, удерживаемой украинскими силами, и Бучей, оккупированной россиянами. Убогая архитектура этих окраин придает разрушениям особенно удручающий вид; теплоизоляционные плиты из пенопласта, приклеенные к фасадам частных домов и небольших строений и спрятанные под слоем штукатурки, теперь сорваны, разбросаны и обуглены взрывами. Остались голые почерневшие стены в комочках строительной пены, на которых эти плиты держались.

Затем Буча. Раньше это был тихий пригород с населением 37 тысяч человек, окруженный большими лесами, неподалеку от киевского «моря» — огромного водохранилища, созданного в 1960-х годах. В маленьком городе, перерезанном пополам железной дорогой, есть свой фешенебельный район, в котором роскошные дачи, гостиницы, хозяйственные магазины и рестораны, несколько «частных секторов» с небольшими домиками, населенными в основном пенсионерами, группы советских зданий, а также обширные новостройки для привлечения молодых горожан, которым не хватает свежего воздуха и зелени.

Через пять недель после российского отступления в городе стали лихорадочно наводить порядок: остовы уничтоженных бронемашин исчезли, улицы в выбоинах от попаданий снарядов заасфальтировали заново, братские могилы и захоронения в садах опустели. На Вокзальной улице, где украинская артиллерия в начале марта уничтожила российскую колонну, снова чистота и порядок; на ее пересечении с улицей Яблунской, где во время освобождения города обнаружили несколько трупов со связанными сзади руками, муниципальные рабочие заново красят «зебры». Семьи гуляют со своими собаками, мужчины на спортивных велосипедах ездят посреди руин, с которыми плохо сочетаются их обтягивающие флуоресцентные костюмы и маленькие каски.

Кое-кто, как Мика Скорик-Шкаривска, заместительница мэра Бучи, сохраняет чувство юмора. Когда я задаю ей вопросы у дверей офиса мэрии, сорванных с петель и прислоненных к стенам, она улыбается: «Русские делают все, чтобы приблизить нас к Европе. Теперь благодаря им мы работаем в open space». Но разрушенные дома, следы от попаданий бомб на зданиях и обширный, совсем новый сектор на кладбище с сотнями свежих могил, украшенных аляповатыми пластиковыми венками, по-прежнему свидетельствуют о насилии, которое здесь произошло, об опустошении, которое мы видим теперь. Как и рассказы об этом.

«Надоело уже с журналистами разговаривать!» — бросает мне женщина с порога своего сада. Но другие встречают нас теплее. На Вокзальной, немного позади домов, превратившихся в пыль во время бомбардировки колонны, 66-летний господин, Владимир Иванович, приглашает нас зайти к нему во двор и представляет нам своего племянника Вячеслава, пришедшего помочь с ремонтом. У него располагались российские солдаты, которые в саду за домом установили крупнокалиберный миномет.

Внутри дома абсолютный хаос: все перевернуто вверх дном, разворочено, сломано, все новые вещи украдены. Когда в начале марта город был захвачен, Владимир сразу же схоронился в своем погребе, а затем поспешил укрыться со своей женой в подвале ближайшей школы; 12 марта они были эвакуированы Красным Крестом. В его отсутствие, со слов соседей, которые остались, расположившиеся у него солдаты приводили девушек, и посреди оставленного ими бардака он обнаружил множество использованных презервативов и пустых бутылок из-под алкоголя, а также два колье, дешевую бижутерию, которые по-прежнему висят на ржавом столбе.

Еще в погребе оказалась мертвая женщина. Вячеслав как раз и обнаружил труп, когда после освобождения города пришел осмотреть дом. «Она была голая, — степенно рассказывает он, — лежала навзничь, голова размозжена, ноги и живот изрезаны ножом. На ней были только шуба и шлепанцы, и она смотрела куда-то вверх. Это оказалась местная девушка, которая жила в Киеве, но вернулась помогать бабушке. Они использовали ее как игрушку, а затем, когда уходили, выпустили ей три пули в лицо. Полиция нашла две, я после нашел третью». Он показывает мне ее — длинную тонкую пулю.

Погреб совсем маленький, с кирпичными стенами и небольшим стеллажом с баночками консервированных ягод и помидоров; посередине утрамбованного земляного пола маленькая лужица чего-то гниющего, кишащего личинками: сложно понять, это остатки пищи или этой бедной девушки. С тех пор ее идентифицировали, но закон запрещает прокурору разглашать ее имя. Ее фотографию я уже тоже видел в прессе: тело, наполовину спрятанное под шубой и лежащее у входа в погреб. Совсем другое дело, когда ты видишь эти места собственными глазами, ясно представляется ход событий; солдатня ходит туда-сюда между своим минометом и разграбленным домом, пьет, скучает, приводит девушек, насилует их, затем решает оставить себе одну. Остальное невозможно себе вообразить — мысли этой молодой женщины в течение этих нескончаемых дней, ее ужас, боль, страдания.

Теперь весь мир знает о том, что случилось в Буче. Весь мир видел фотографии огромной братской могилы, раскопанной волонтерами за красивой церковью святого апостола Андрея Первозванного. Все журналы опубликовали свои расследования о совершенных преступлениях, нередко с разбором деталей происшедшего на каждой улице: восемь гражданских волонтеров застрелены у российской базы, располагавшейся на улице Яблунской, 144; двое служащих, один из которых был обезглавлен, найдены возле заброшенных железнодорожных путей; пожилой мужчина убит пулей, когда он ехал на велосипеде. По словам Андрия Небытова, начальника полиции Киевской области, только в этом районе на середину июля было 1347 погибших; больше половины из них получили пулю при попытке бегства из города или же были хладнокровно расстреляны. Всюду следователи составляют досье для будущих судебных процессов над военными преступниками. Но ни у кого это не укладывается в голове, и менее всего у жителей Бучи. Они напрасно пытаются осмыслить не только причины, но и сами факты, суть.

Я получил этому наглядное подтверждение, беседуя во время прогулки с молодым человека по имени Вадим Евдокименко. Я встречаю его на автобусной остановке на Яблунской, у его разбомбленного и частично сгоревшего дома. Вадим, которому всего 20, очень симпатичный парень с ангелоподобным лицом. Он работает парикмахером и говорит очень быстро, нервно, но чрезвычайно отчетливо. Он на ходу перечисляет погибших в своем окружении, в том числе свою 23-летнюю клиентку, которая была изнасилована и убита. Отец нашел ее тело в морге, с руками, очевидно, сломанными при попытке сопротивления.

Вадим показывает мне свой район — железнодорожную станцию, начальную школу, кирпичные здания 1960-х годов, построенные для рабочих расположенного внизу стеклозавода. Здесь тихие улицы, небольшие магазинчики и спокойные соседи. Наконец по грунтовой дороге, вьющейся между железнодорожными путями и заросшей травой спортивной площадкой, в десяти минутах от его дома, мы приходим к маленьким гаражам из листового металла, которые так характерны для бывшего СССР. Вадим останавливается у сгоревшего до основания гаража с рухнувшей крышей и дырявого как решето: «Тут пряталось пять человек. Когда русские пришли, они отказались открыть. Русские бросили гранату, гараж долго горел. Среди них был мой отец». Он показывает мне на своем смартфоне фотографии, благодаря которым его опознали: часть бедра в том, что осталось от джинсов, четыре банковские карты, удостоверение личности авиационного завода «Антонов» и ботинок.

Мало-помалу мне удается реконструировать произошедшее. Русские вошли в Бучу 27 февраля и окружили квартал Вадима 1 марта; 3-го его отец, Олексий, вышел поискать дров у остановки, после чего вернулся в свой гараж; около 16:00 он в последний раз позвонил жене. Потом связь пропала, и Вадим с матерью больше не получали от него вестей. 8 марта они покинули город по «зеленому коридору», пройдя через поле под прицелом российских снайперов к эвакуационным автобусам. Все это время они думали, что Олексий, должно быть, где-то прячется и не может с ними связаться и что они найдут его позже.

Но 10 марта, когда они уже находились на западе страны, им позвонил друг отца и сообщил, что Олексий пропал в первый же день: «Он вышел из гаража за сигаретами, и его друг больше его не видел. Он, наверно, там застрял и спрятался с этими людьми. Не знаю, кто они были». В этот момент к нам подходит мужчина с резкими чертами лица и спрашивает, что мы тут делаем. Вадим объясняет, а мужчина, которого зовут Анатолий, качает головой: «Твой отец погиб не тут, это точно». Оторопевший Вадим стал возражать: «Но следователи сказали мне, что это произошло здесь!» — «Нет-нет. Я 40 лет живу в этом квартале, я всех тут знаю. Я лучше знаю, чем следователи, что здесь случилось». — «Вы знали моего отца?» — «Алешу? Разумеется. Пошли».

Анатолий увлекает нас вглубь, по тропинке между грудами обломков и металлических контейнеров для мусора, в самый конец гаражей, где он показывает нам еще один обугленный гараж. «Твой отец погиб здесь. Там еще были женщина, двое детей и какой-то мужчина. Вон там впереди стоял припаркованный танк». В маленьком гараже все почернело, обуглилось, я различаю велосипед, плиту, стиральную машину и разбросанные в грудах обломков елочные шары. Вадим на взводе, растерян, но сохраняет самообладание. «Вы видели? Никто ведь не знает наверняка, где это случилось. Придется снова идти к следователям. На самом деле, — добавляет он, — в полиции мне ничего не сказали. Я начал искать сам. В морге мне пришлось умолять, чтобы получить фотографии».

Подходит еще один мужчина. «Там было шесть трупов. Пять наверху и один внизу, в яме. Некоторых, возможно, убили снаружи, затем бросили внутрь». Между двумя рабочими, к которым немедленно присоединяются другие прохожие, завязывается длинная дискуссия о том, кто, где, как и когда был убит. Мужчина на велосипеде останавливается рядом с ними: «Хотел бы я знать, как это было! Этот гараж горел три дня, его невозможно было открыть, мы бы задохнулись». Ни у кого нет единого мнения, они перебивают друг друга, рассказывая друг другу разные ужасы оживленными, однако спокойными голосами, на смеси русского и украинского, и я перестаю их ясно понимать. Они пытаются реконструировать события, восстановить хронологию, прийти к консенсусу — сообщество, которое коллективно работает со своим непониманием и горем.

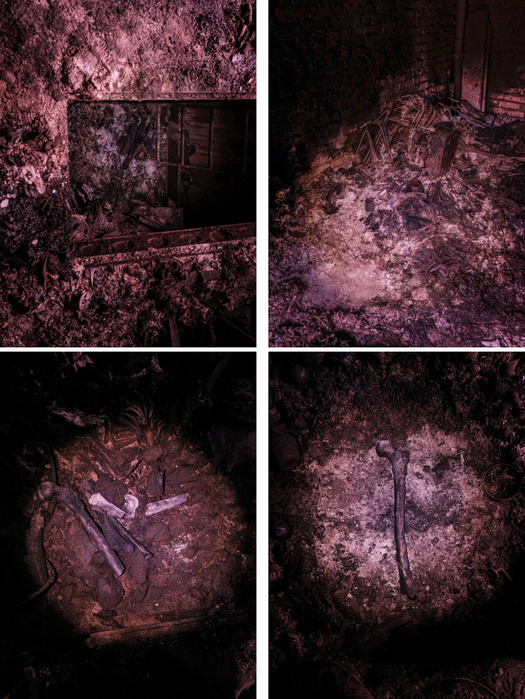

Буча стала символом. Но то, что произошло там, в той или иной мере имело место во всех деревнях, оккупированных россиянами в окрестностях Киева. Возьмем навскидку один из эпизодов, о которых я узнал. В конце мая полиция приглашает меня поприсутствовать на эксгумации в Макаровский район, примерно в 45 километрах на восток от Киева. Полицейские приводят нас в деревушку под названием Вышеград. В большом сосновом лесу мы обнаруживаем заброшенную российскую базу: бункеры, траншеи, следы саперных работ для защиты бронемашин или артиллерийских орудий.

К нашему приходу двое рабочих, окруженные полицейскими, экспертами и журналистами уже наполовину выкопали труп и теперь с трудом вытаскивают его из ямы. Оттуда идет резкий запах, мужчины стараются изо всех сил и, тяжело дыша, матерятся. Ноги трупа, стоящего в яме почти вертикально, увязли в песке, его голова трясется, а когда одежда натягивается, приоткрываются части его тела — зеленые, красные, розоватые.

«Пошел?» — «Пошел?» Наконец им удается вытащить труп наверх и положить на траву, и мы можем разглядеть его лицо, присыпанное землей и как бы оплавившееся. Полицейские и журналисты обступают его, чтобы сфотографировать; следовательница в униформе и бронежилете составляет рапорт, ее коллега производит измерения тела. Прокурор показывает мне найденные на нем позеленевшие и дурно пахнущие документы: они принадлежат Кислицкому Сергию Ивановичу 1983 года рождения. Начальник полиции стоит поодаль и дает интервью: это уже шестой труп, который они нашли на этой базе, четыре с пулей в голове, пятый с повреждениями внутренних органов. Этот был найден охранником этого места, который зондировал палкой кучи песка. Все ушли снимать или слушать чиновника, труп же остается лежать в одиночестве, всеми брошенный и почти позабытый.

Наконец мы уезжаем. Из леса к шоссе ведет грунтовая тропинка, перегороженная деревянными воротами, которые полиция оставила открытыми. С другой стороны ворот приближается мужчина и делает мне знак, чтобы я остановился. Я опускаю окно, и он наклоняется ко мне: «Парень, которого нашли, кто был? Вы не знаете?» Я открываю свой блокнот и показываю ему имя. «***** [блин], это Сережа. А Стас? Стаса нашли?» — «Нет, там был только один».

Мужчина с зачесанными вперед волосами, короткой седой бородой без усов и ярко-голубыми глазами напряжен и явно на взводе. Кислицкий и Стас, объясняет он нам, работали разнорабочими в большой усадьбе на другой стороне шоссе; Роман, ее владелец, все время звонит, чтобы узнать, что с ними сталось. Самого мужчину зовут Дмитро. Я уточняю, что полиция не уверена, что документы действительно принадлежат трупу, нужно сделать экспертизу ДНК, чтобы это подтвердить. «Сережа был сирота, у него не было семьи, они не найдут никого, с кем можно будет сравнить. У вас есть фотографии?» Мы показываем ему те, что сделал Антуан, на обратной стороне фотоаппарата; он делает снимок маленького экрана на свой телефон и отправляет Роману в вотсапе. Затем звонит.

Но Роман отвечает отрицательно, это, мол, точно не одежда Кислицкого. Возникает долгая дискуссия о зубах пропавшего человека, которые Дмитро пытается сравнить с теми, что едва видны на фотографиях трупа. К нам присоединяется пожилая дама, Ирина, соседка, и они обсуждают, когда они в последний раз видели Кислицкого и Стаса: «Я-то, это было второго [марта], — утверждает Ирина. — После я больше никого из них не видела». — «А я, это, наверно, было четвертого. В день, когда орки (так называют российских солдат многие украинцы, — прим. автора) пришли. Они разместили у меня снайпера».

Дмитро указывает назад, туда, где на повороте шоссе стоит большой недостроенный двухэтажный дом из голых шлакоблоков, в котором он пока не живет. «Мы были в машине со моим другом Сергием Богданом. И Сергий мне говорит: „Подожди пять минут, я сейчас вернусь, пойду посмотрю, стоит ли еще танк“. Они поймали его у кладбища и застрелили. А я собрал других людей, и мы эвакуировались в соседнюю деревню, которую они не оккупировали. Перед уходом мы собрали всех раненых вон в том в доме. Их было, наверное, человек 25, мужчины, женщины, молодые ребята. Русские угнали раненую женщину и ее ребенка в Беларусь, но Красному Кресту удалось вывезти их в Германию. Ее мужа застрелили на улице, он просто вышел из дому и — бам!» — «Снайпер, который разместился у вас?» — «Не знаю. Вот дядя Вова точно на его совести». «Мой племянник, — вставляет Ирина, — Владимир Можарчук. Две пули, одна в живот, другая в руку. Он выжил, я отвез его в больницу, но он до сих пор не может ходить».

Дмитро показывает мне на дома позади своего собственного: «Вон тот с красной крышей — это дом доктора Винничука, Павла Васильевича, его снайпер убил, когда он вышел на дорогу. Тот с серой крышей, за ним, это Юрия Макеева. Ему было, наверно, лет 60. Может, 62. Они убили его в собственной постели, когда зашли к нему чем-нибудь поживиться». Ирина начинает плакать: «Разрушили нам жизнь навсегда. Всю нашу жизнь».

Дмитро и его жена с целым выводком котят, родившихся во время оккупации, показывают нам строящийся дом изнутри: там остались разбросанные матрасы, множество российских пайков, граффити; полиция собрала все патроны под крышей, где сидел снайпер. Передний угол дома взорван попаданием ракеты или снаряда. «Украинским или русским?» Дмитро улыбается и показывает мне на своем смартфоне скриншот Google Maps со своим домом в желтом кружке. «Когда они захватили мой дом, я отправил координаты нашим, чтобы они разбомбили их. Они надо мной смеялись, повторяя: „Ну и мужик! Хочет, чтобы мы разрушили его дом!“» — «Получилось?» — «Когда мы вернулись, в доме было полно окровавленных бинтов. Так что, вероятно, да. А остальное не так уж важно, восстановим».

Попытки объяснить эту резню ведут к одному подразделению, награжденному после отступлении из-под Киева лично Владимиром Путиным, — 64-й отдельной мотострелковой бригаде (ОМСБр). Это подразделение базируется под Хабаровском и в основном укомплектовано из самых бедных слоев населения этого обширного региона: этнических русских и различных сибирских меньшинств, родственных монголам; тех, кого местные жители, обобщая, называют «буряты».

Однако здесь роль играет не этническая, а социальная принадлежность: помимо обычной идеологической ненависти к так называемым украинским «нацистам», оккупанты Киевской области так ожесточились из-за классового ресентимента. Мэр Бучи Анатолий Федорук пересказал мне слова одного российского солдата, который звонил матери или жене: «Представляешь себе? У них дома есть горячая вода, керамические унитазы!» У них не укладывалось в голове, что улицы деревень заасфальтированы. На видео, опубликованном в сети, видно, как российский солдат открывает холодильник с восклицанием: «Ого, „Нутелла“! Ничего себе, ***** [блин]».

Фраза, которую повторяют местные жители и которую я слышал несколько раз, резюмирует это умонастроение: «А кто вам разрешил жить так хорошо?» Отсюда массовое мародерство, тысячи компьютеров, телевизоров, велосипедов и бытовой техники, вывезенных в Беларусь на армейских грузовиках, а затем отправленных в Россию по почте, о чем свидетельствуют многочисленные попавшие в Интернет видеозаписи с камер наблюдения. Российский журналист Александр Невзоров написал в своем телеграме: «Дикое мародерство путинских орков становится одним из главных мотивов этой войны. [Никто] ничем больше не в состоянии оплатить… тяготы и ужас бессмысленной войны, постоянный страх увечий и смерти. По этой причине не возбуждаются дела и даже не звучат выговоры. Любой украинский городок или поселок по умолчанию рассматриваются как объект коллективного грабежа».

Как-то вечером в Киеве мой новый знакомый Олександр рассказывает мне, как 3 апреля в сотне метров от огромного разрушенного «Мегамарта» в Буче он обнаружил труп бурята с 30 тюбиками «Сенсодина» в карманах. «Представляешь! Это бурят проделал три тысячи километров, чтобы украсть здесь зубную пасту и умереть на наших тротуарах. Можешь себе представить?»

Над руинами городов и деревень, кладбищами со множеством свежих могил, днями миллионов людей, которые пытаются выжить и сражаются в этой бессмысленной войне, витает вопрос: что такое Украина? Что значит — быть украинцем? Вопрос отнюдь не отвлеченный, а, напротив, вопрос жизни и смерти на земле, оккупированной страной, которая отказывает вам в праве на существование. «Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира», — написал 15 июня в телеграме бывший президент России Дмитрий Медведев. Путин незадолго до вторжения настаивал на том, что Украина — это не что иное, как территориальный «подарок» от Ленина крестьянам, лишенным национальности, и что украинцы, или «малороссы», как их называли в царское время, это были просто русские, говорившие на диалекте, или в лучшем случае «братский народ», по старой большевистской формуле, которую без малейшей критической дистанции принимает даже Эммануэль Макрон.

Нужно сказать, что с тех пор как Украина получила независимость, быть украинцем действительно не слишком просто. Через эту страну проходят глубокие культурно-исторические трещины: не только между Востоком и Западом или говорящими по-русски и по-украински (два водораздела, которые вопреки распространенному мнению, отнюдь не совпадают), но также между югом и остальной страной, между Одессой и остальным югом, между сельскими и городскими жителями, между образованными и теми, кто образования не получил. А еще есть местные этнические меньшинства — венгры, румыны, болгары, понтийские греки, крымские татары, цыгане, евреи — и меньшинства, поселившиеся здесь во времена СССР, прежде чем стать украинцами в 1991 году: русские, разумеется, а также азербайджанцы, армяне, узбеки и даже афганцы.

Само происхождение топонима «Украина» от славянского понятия «край» или «граница» определяет положение региона, столь долго раздираемого между империями. Последние прочертили основную линию разлома страны между, с одной стороны, областями, аннексированными в XVII веке русскими царями, — Донбассом, правобережьем Днепра, югом и Крымом — и с другой стороны, Галицией и предгорьями Карпат, принадлежавшими Австро-Венгерской монархии. После короткого периода общей независимости под именем Украинской народной республики (1917–1920) большевики оккупировали большую часть прежних царских территорий, а западные области были предоставлены Польской республике, созданной в Версале.

В результате восточные и центральные регионы в 1932–1933 годах пережили голод, устроенный Сталиным, чтобы подчинить украинское крестьянство. «Голодомор» унес по меньшей мере четыре миллиона человек. За ним последовал Большой террор с его чистками, истребившими политическую и научную украинскую элиту, а также польское меньшинство. Западные же области пережили польское господство и терроризм украинских националистов, а затем, в рамках раздела Польши между Гитлером и Сталиным в 1939 году, советскую оккупацию и череду массовых убийств и депортаций.

Таким образом, из-за этого разделения в стране сохранилось два различных воспоминания о Второй мировой войне: жители востока восприняли ее через призму разрушений, принесенных нацистским вторжением, и сражений в составе Красной армии, а жители запада — через сопротивление советскому тоталитаризму. Это привело их сначала к сотрудничеству с немцами, участию в Холокосте и жестоким этническим чисткам польского населения, а затем — к годам партизанской войны, после того как СССР в 1944 году окончательно аннексировал Западную Украину.

Этот раскол засел глубоко в памяти и является причиной эссенциалистского отношения — часто без учета нюансов — к истории. Одни считают националистов УПА [Украинской повстанческой армии] фашистами, коллаборационистами и предателями, другие — героями, мужественно сражавшимися с советскими людоедами. Нынешняя война, во всяком случае, нивелирует эту напряженность, как однажды сказал мне бывший директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Володимир Вятрович. «Теперь у всех украинцев есть общий опыт войны. И они сражаются не в иностранной армии, немецкой или Красной, они сражаются в украинской армии, своей армии».

Разумеется, единение, которое охватило всю страну 24 февраля, возникло не в одночасье. Незадолго до моего отъезда из Киева Антон Дробович, преемник Вятровича на посту главы УИНПа, объясняет мне следующее. Я был знаком с ним и до войны, но встретиться с ним было нелегко: с первого дня Дробович, молодой бородатый парень, одновременно энергичный и обходительный, пошел добровольцем в ТО и с тех пор, как простой солдат, копает окопы к востоку от города. Оттуда он иногда, когда его офицер предоставляет ему часок-другой, принимает участие в мероприятиях по зуму. У него мало времени, и он назначает мне встречу в дешевом ресторанчике на правом берегу, где мы разговариваем, пока он ест уху. «Многие, кто раньше говорили, что вопрос идентичности — это неважный вопрос, главное, чтобы было много денег, бензин дешевый и так далее, они сейчас поняли, что это важный вопрос. Потому что к нам пришли нас убивать из-за вопроса идентичности. Потому что Путин говорит: „Нету Украины, нет украинского народа, это наши ребята“. А тысяча человек очередь под военкоматом 24 февраля в Киеве, под бомбами, своим присутствием на этой улице говорили: „Нет, ребята, мы другие ребята. Мы не хуже и не лучше вас, мы просто другие, и вы не можете просто прийти к нам и сказать нам, что вас не существует, вы — это мы“. Во многом эта война показала, что все наши дискуссии об идентичности, они были вовремя».

В качестве примера Дробович приводит слова мэра Харькова Игоря Терехова: «Это человек советского восприятия. Я с Тереховым дискутировал на национальном телевидении много раз, такие жесткие у нас были дискуссии. И когда пришел русский сапог и они начали стрелять по Харькову, Терехову же предлагали сдать город, ФСБ к нему ходила. И многие волновались, потому что он там за Жукова, за Московские, там, улицы и так далее всегда стоял горой. Но когда они начали обстреливать Харьков, он сказал: „Нет, ребята, вы вообще нам не друзья, не братья, и вообще никто, это независимая страна, независимая территория, мы вам Харьков не сдадим, и вообще мы — Украина“».

Сразу после того, как в начале мая я пересек границу, я остановился во Львове у друзей, которые сбежали из Киева в конце февраля и изнывали в ожидании возможности вернуться. Дарина Солодова работает в ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций), а Савелий Барашков — специалист по интернет-медиа. Но главным образом они левые активисты — из тех, кто апеллирует к добольшевистским традициям и яростно противостоит крайне правым националистам. Те, в свою очередь, были на пике на рубеже 2010-х годов, прежде чем оказаться на обочине из-за гораздо более широкого и инклюзивного национализма после революции на Майдане и начала войны в Донбассе. Молодые, горячие, Дарина и Савелий c жадностью стремятся найти объяснение внезапной перемене в окружающей жизни. «Самые странные люди были правы, — почти кричит Савелий, — самые глупые люди. Их считали придурками. Они не перестали быть придурками, но они были правы». «А вот для националистов это простая ситуация, — добавляет Дарина. — Они были правы и знают об этом. Для леваков, как мы, это тяжело. Мы должны приспособиться к этой новой реальности». «Но заметьте, — подчеркивает Савелий, — это не националистическая война. Это национальная война».

«Придурки», о которых говорит Савелий, — это крайне правые националисты, пресловутые «нацисты», которых Путин использовал как предлог для оправдания своей «спецоперации». С тех пор об этом было много разговоров, особенно о знаменитом батальоне «Азов». Однажды в Киеве на террасе итальянского ресторана я встречаю другого довоенного знакомого, Дмитро Резниченко. Он не в духе; едва демобилизовавшись из ТО после отступления россиян, он был ранен в лицо соседом-шизофреником, а затем коррумпированный прокурор, который надеялся вытянуть из него деньги, отправил его на месяц в тюрьму.

Дмитро, которому еще нет и сорока, имеет все основания говорить о националистах: он сам бывший настоящий неонацист, который, пережив чудовищное окружение Иловайска в Донбассе в августе 2014 года, сделал ментальный разворот на 180 градусов и стал психологом и либеральным, антифашистским и ЛГБТ-активистом. Таким образом, он имел возможность непосредственно изучить, что составляет личность фашиста, и сделал удивительные выводы, основанные на его очень личном опыте.

«Знаешь, Джонатан, правда ведь в том, что мы вот тогда такие и были». Он подыскивает слова, стараясь поточнее донести свою мысль. «Для нас вот этот вот… Понимаешь… Когда у тебя есть некая идея, какое-то… не миропонимание, а мироощущение, его нужно облечь в какие-то формы идейные, какие-то слова, потому что на уровне ощущений его не передать. А если ты живешь в той стране, какая была, тебе негде взять материал для этой передачи, кроме как обернуться в прошлое и найти там эти символы, вроде красно-черного флага УПА. Других символов просто у тебя нет».

Я показываю ему в телеграме фотографию бойца «Азова», с которым познакомился в прошлом году на ультраправом протесте. Его тело полностью покрыто татуировками с рунами и жуткими символами. «Причем самое интересное — это вот показать такого человека европейцам, они сразу поймут — криминальный элемент, скорее всего, бандит и, скорее всего, жесткий нацист, неонацист. Но когда я был ультраправым, почти у каждого ультраправого был какой-нибудь друг еврей, или друг черный, ну, то есть это было нормально. Мы как будто бы в это все игрались. Мы как будто бы были не настоящие фашисты, а нам очень хотелось выглядеть как настоящие фашисты. Я вообще не помню, чтоб тема антисемитизма вообще как-то возникала. Чтоб она была всерьез, кем-то поднималась. Кроме как какими-то полусумасшедшими людьми, которых мы особо и не воспринимали. Я помню, что, наоборот, евреев скорее уважали. Но тем не менее свастики носили».

Он продолжает размышлять. «Я заметил, что сейчас происходит. Странная какая-то подмена, которой еще надо дать название. Русские ловят азовцев, фотографируют их татуировки и говорят: „Видите, вот вы говорите, в Украине нет фашизма“. Но татуировки — это еще не фашизм. Фашизм — это когда в стране запрещена оппозиция, нету свободы слова, когда разгоняются гей-парады, когда… Вот это вот фашизм. „Азов“ — это не фашизм, это субкультура, со знаками, которые не означают то, что они изображают. Вот прямо как Бодрийяр говорил: симулякр. Теперь русские готовят эти процессы [над бойцами „Азова“] так, чтобы казалось, что они борются с фашизмом. [Но фактически в Мариуполе] настоящие фашисты победили людей, которые хотят выглядеть как фашисты. Ну, это совершенно новый какой-то набор смыслов, который в старые понимания не влазит. Потому что по старому пониманию, русские — антифашисты, а „Азов“ — фашисты. Но по сути все наоборот. Нынешняя [российская] власть просто эстетику эту не взяла. Эстетика у них советская. Но риторика — нацистская».

По крайней мере, можно утверждать, что, в отличие от русских, у украинцев нет культа вождя. «Если бы русским удалось убить Зеленского, нам всем было бы очень грустно. Но это бы ничего не изменило, вообще ничего», — говорит молодая деятельница культуры Софья Челяк, с которой мы беседуем в прелестном дворике за чашкой эспрессо во время моего последнего визита во Львов. Речь зашла о попытке штурма президентского дворца российскими спецназовцами на рассвете 24 февраля, о которой только что сообщил журнал Time. «У нас так много горизонтальных связей, мы бы могли сопротивляться иначе. Я лично провожу литературный фестиваль, Львовский международный книжный форум… Ну, я активизировала все свои литературные связи в стране, везде, чтобы собрать деньги, бензин, оружие для наших ребят. Нас об этом никто не просил, приказов мы не получали. Мы сделали это, потому что этого потребовали обстоятельства».

Именно благодаря этому разговору я начал понимать кое-что важное: если что в корне и отличает украинцев от русских, так это не язык или история, а форма организации, горизонтальная социальная структура, которая радикально противоположна русской вертикали. Это касается как активистов, будь то крайне правые, левые или анархисты, так и простых людей и представителей власти. Децентрализация, проводимая правительством Володимира Зеленского, дает много полномочий местным мэрам — полномочий, которые они так хорошо использовали в этой войне, — это не что иное как новейшее институциональное выражение этого глубоко укорененного инстинкта.

Антон Дробович, заканчивая говорить со мной об Игоре Терехове, в связи с этим подчеркивает: «Когда он отказался от русских предложений [о том, чтобы сдать город], то сказал это в такой последовательности: Харьков — Украина. Потому что в Украине для нас вопрос местного самоуправления — это не шутка». Правый украинский национализм с его австро-венгерскими корнями часто рассматривается как основное политическое выражение «украинства», хотя на самом деле это явление, характерное для меньшинства и укорененное в основном на западе страны; настоящая украинская политическая традиция, та, которая действительно формирует самосознание страны, прослеживается от запорожских казаков в XVII веке и через Нестора Махно с его утопическим островом в Гуляйполе в начале 1920-х годов до Майдана в 2014 году. Это традиция сопротивления, одновременно анархистского и местного происхождения.

На самое красивое выражение этих идей я натолкнулся в конце мая во время ужина в модном ресторане в Киеве с двумя другими моими друзьями. Севгиль Мусаева — крымская татарка, руководящая «Украинской правдой», основным интернет-изданием страны; ее муж Николай Давидюк — политолог. «Совсем недавно, — сказал он мне, — мы обсуждали с Севгиль, какое животное может быть символом Украины. У всех стран какой-нибудь есть, русский медведь, американский орел, французский петух, но не у нас. Наконец, мы подумали, что это должна быть пчела. Почему пчела? В мирное время она усердно работает ничего не прося, никому не доставляя вреда и не причиняя неудобств своим соседям. Но если улью вдруг грозит опасность, она становится очень злой и все пчелы нападают как одна, готовые умереть».

Я обдумываю это: «Это действительно хорошее сравнение. Но кто тогда королева-мать? У вас же нет царя». Он тоже думает, потягивая вино. Затем его лицо проясняется: «А, это просто. Королева-мать — это страна».

Джонатан Литтелл, Киевская область, Украина

(1) Александр Невзоров

Объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.(2) Полк «Азов»

«Азов» был сформирован как добровольческий батальон во время конфликта в Донбассе в 2014 году. Впоследствии его переформатировали в полк и он вошел в состав регулярной украинской армии. Полк «Азов» внесен в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность в РФ запрещена.