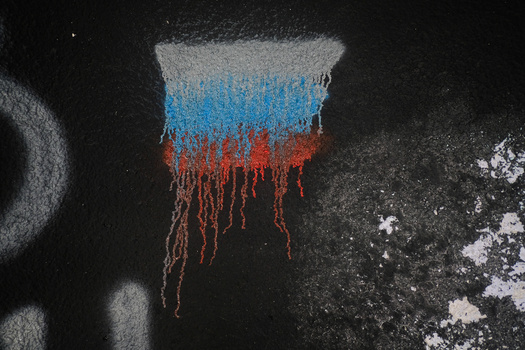

Бородянка. Город, где ситуация, по-видимому, даже хуже, чем в Буче «Медуза» поговорила с местными жителями о том, как им удалось выжить под российской оккупацией

Мы говорим как есть не только про политику. Скачайте приложение.

Буча и Бородянка — небольшие населенные пункты под Киевом, откуда недавно отступили российские войска. Снимки убитых мирных жителей в Буче, облетевшие весь мир сразу после того, как в городе появились журналисты, произвели шоковый эффект. По данным Киева, за время российской оккупации в Буче погибли более 400 жителей (подробный анализ этих событий читайте тут). Однако генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что на освобожденной территории Бородянки ситуация может оказаться еще хуже. «Медуза» поговорила с жителями этого поселка (и еще нескольких пригородов Киева) — о том, как они пережили оккупацию.

Сергей Лихобаба. Бородянка

В первые дни [войны] боевых действий в Бородянке не было — бои были в основном в Гостомеле, у нас были слышны выстрелы. В Бородянку российские войска вошли где-то 27 февраля. Колонны [военной техники] шли со стороны Припяти, через нас в сторону Гостомеля и в сторону села Макаров. У них [российских военных] постоянно были какие-то проблемы: ломались танки, заканчивалось топливо.

В первые дни они [военные] вели себя адекватно, никто ни в кого не стрелял — но через два дня наступила полная жесть. Начали бомбить город, жилые дома. Грабить магазины. Военные выстреливали из танка в магазин, выносили все, нагружали награбленное в танк и ехали дальше. Разрушили два больших центральных торговых центра и много маленьких ларечков.

С каждым днем отношение к людям становилось все более жестким. С мирным населением в Бородянке никто не церемонился. Выходил [человек] посмотреть из-за угла, не успел забежать в подвал — сразу могли застрелить. Трупы тоже не давали забирать. Стреляли на поражение без предупреждения.

Мирным жителям было запрещено передвижение по дорогам; когда кто-то выходил на дорогу, его просто расстреливали. Русские колонны бомбили все, что видят. Они ехали по городу и просто стреляли по домам. Многие девятиэтажки начинали сыпаться от взрывов.

Военные заходили в каждый дом и искали мужчин. Забирали все, что было дома, у моих родных забрали даже топоры.

Никто никуда не мог выйти. Военные делали такую «перепись населения» — считали людей и предупреждали, что ехать никуда нельзя, иначе пострадают все. Забрали у всех телефоны с камерой, чтобы никто не мог информацию сливать.

Мне рассказали про случай, когда по городу проезжала колонна кадыровцев. Один солдат спрыгнул с БТР и попытался открыть дверь в подвал, в котором прятались люди. У него не получилось ее выбить, и тогда он начал стрелять в нее из автомата. Благо люди успели отбежать и никто не пострадал. Потом он просто ушел.

Никто не понимает, какие цели они [военные] преследовали. Надо учитывать, что на территории Бородянки не было ВСУ — только небольшая территориальная оборона, но активного сопротивления не было. Просто местные, у которых какое-то оружие. Сопротивляться с ним танкам бессмысленно. Никаких боевых объектов или воинских частей у нас нет.

Но русские военные во все дворы заезжали танками. Пытались угонять машины. У одной бабушки пытались машину забрать, но родственники предусмотрительно вынули аккумулятор. Русские пришли со своим, но все равно не получилось угнать. В городе появилось много местных машин с маркировкой V, кадыровцы на них ездили под музыку и снимали тиктоки.

Город они, по сути, убили, полная гуманитарная катастрофа. Газа нет, света тоже, электричества, связи. Связь исчезла еще 28 февраля, военные поразбивали все вышки. Медикаментов никаких. В некоторых домах на окраине оставался газ, там люди как-то пытались пробираться огородами и помогали друг другу готовить еду. У многих людей не осталось жилья.

Ситуация с жертвами — ужасная. В подвалах находилось очень много людей, которые так и остались под завалами после авиаударов. МЧС не давали проехать, никто так и не смог их достать. Только в одном подвале была щелочка, людям там помогала местная уборщица, которая целый месяц искала где-то продукты и воду. Там была семья из восьми человек. Они за счет нее выжили. Сейчас их достали оттуда. А так — очень много людей погибло, много пропавших без вести.

На улице много трупов лежало. Их никто не убирал, потому что не было возможности.

Из Бородянки я уехал примерно через 10 дней с начала войны. В мой дом попал снаряд. Всю ночь мы с мамой и собакой просидели в погребе дома у родственников, а утром решили ехать. «Зеленые коридоры» не работали, иногда людей выпускали, но в основном машины расстреливали. Но было место, где не стояли русские войска: кто попал в эту форточку — смог выбраться.

Вернулся я 2 апреля, как только из Бородянки ушли российские военные. Я с другими волонтерами привез лекарства — многие люди уже были на грани.

Все квартиры, в которые был доступ, они [военные] вскрыли. Все полностью вынесли. В моем доме — он на 70% сгоревший — на всех этажах во всех квартирах замки вырваны полностью. [В моей квартире] не только украли все вещи, они поломали все. А на столе оставили два бокала недопитого вина. Украли женскую одежду. Я думал хоть какие-то вещи оттуда забрать, но ничего уже не было.

Сейчас военных в городе нет. Там уже спокойно, но жить там невозможно. Там ничего нет, все разбито.

Владимир Репа, участник гуманитарной миссии

Когда первая [российская военная] техника начала входить в Бородянку — около 20 машин, — ее закидали бутылками с зажигательной смесью. Русские военные в отместку начали стрелять по жилым домам и по всему остальному. Потом авиаудар был, дома сложились практически пролетами.

[Российские военные] сразу прописали, что человек, появляющийся на улице без предупреждения, будет расстрелян. Вся центральная улица простреливалась максимально. Чтобы вывозить людей, нужно было окольными путями заезжать в город, тогда удавалось их забирать. Но через блокпост в город попасть было невозможно.

До 7 апреля в Бородянке идет разминирование. И в Ирпене, и в Буче позакрывали блокпосты на выезд. Проверка идет жесткая, есть факты [мародерства], и от этого никуда не уйдешь. На всех оккупированных территориях много домов оставлены без присмотра, и уже началось внутреннее мародерство, это нужно остановить.

В Бородянке сейчас остались тысячи человек, в окрестностях — еще три тысячи. Задача номер один — доставка людям продовольствия. Люди месяц были отрезаны. Мы привезли сюда гуманитарный груз на 30 тонн.

Лера Давыденко. Бородянка

Мы раньше жили в Бородянке — мой муж Олег, двое детей и я. Уехали оттуда 26 или 27 февраля, когда первая колоннада зашла. [В Бородянке] осталась мама Олега, ей 80 лет. Она не захотела уезжать, сказала, что лучше умрет у себя дома, чем на чужбине. Две недели не выходила на связь. Бывало, мы не могли дозвониться до нее, но могли дозвониться до других людей из села. Они залезали на крышу многоэтажки [где была связь], звонили и говорили, что сходили до мамы, принесли что нужно.

Я с детьми сейчас в Хмельницкой области, на западе Украины. [Сначала] мы находились рядом [с Бородянкой], в поселке Новая Гребля. Там пропал свет, воды не было. Но мы не могли выехать оттуда, потому что въезжали колонны [российских] танков и БТР. А потом нам позвонили и сказали, что есть коридор в 40 минут и можно выехать. Мы выехали в поселок Спартак рядом. Нам сказали, что там тихо. Немного пожили у местных, а потом рядом начали бомбить, пришлось уехать отсюда совсем.

Муж уже там [в Бородянке]. Залез на крышу пятиэтажки и позвонил оттуда, сказал, что в центр не пускают, так как все разминируют. У нас в квартире две мины нашли. К маме Олега приходили солдаты РФ — сказали, что будут ночевать, пару раз оставались. Забрали пневматическое оружие, пытались наш телевизор снять, но ничего не получилось. Муж сказал, что сильно «навели порядок» в доме.

У соседей на огороде захоронены трупы.

Я буду в Бородянку возвращаться, но позже. Мужчины поехали, потому что нужно помогать людям, будут разбирать завалы и в доме убирать.

Еще мне позвонила знакомая оттуда [из Бородянки] недавно, сказала, что сейчас люди ходят такие мертвые, чуть ли не ноги за собой тягают. Такое состояние, что уже как будто поумирали.

Екатерина Ковальчук. Новый Корогод. Мама живет в Бородянке

С самого начала [войны] танки начали ехать через село Макаров. А мы с детьми жили в селе Новый Корогод — это между Макаровом и Бородянкой. Два или три танка заехали на нашу улицу, один встал под нашим окном.

У нас живет через дорогу сосед, выпивает. Он вышел на улицу и начал кричать оккупантам: «У нас есть тут люди, есть оружие, в обороне участвуют!» Мы с мужем и папой лежали под забором и слушали. Они [российские военные] на танке спрашивают: «Этот дом?» — «Не, здесь мирные, дальше». Подъехали к соседскому дому, постучали, стали кричать, чтобы все вышли на улицу. В доме находились моя подруга с ребенком, ее подруга, сестра, мама и отец. Они [военные] кричат: «Женщины в одну сторону, мужчины в другую». Обыскали квартиру, искали оружие, ничего не нашли. Прорезали в машине шины и уехали. Никого не трогали.

Сейчас мы во Львовской области, уехали туда 7 марта. А мама живет в Бородянке. Она с сестрой и братом не смогла выехать, потому что все было оккупировано. От нас до Бородянки — 15 километров, но и мы не могли их забрать, так как все было оккупировано, стрельба, русские блокпосты.

Мама ходила по Бородянке, когда люди под завалами лежали, выносила [тех, кого могла]. Рассказывала, как дети под завалами девятиэтажек плачут. Люди там прятались в бомбоубежищах, в подвалах девятиэтажек на центральной улице. Танки ездили и бомбили Бородянку, стреляли «Градом». Дома позаваливало, и люди там остались.

Сейчас войска уже ушли, все чисто. И гуманитарную помощь привозят, и лекарства. Все нормально, в село люди уже возвращаются.

Мама до сих пор там. Вышла на связь три дня назад. Когда звонила, плакала, говорила, очень страшно было: «Есть что рассказать, были оккупанты в квартире, что они делали, расскажу, но пока не могу сказать».

Ольга (имя изменено по просьбе героини). Населенный пункт между Демидовом и Гостомелем

25 февраля в пять утра мы проснулись от грохота транспорта на дороге. Через окно увидели, как по главной дороге со стороны Демидова идут колонны военной техники с надписью V. Насчитали четыре колонны по 50–60 единиц в каждой.

Легли спать втроем в холле на полу, потому что там нет окон. Это была последняя ночь, когда у нас были связь, интернет, свет и газ. После этого мы общались с помощью раций, которые когда-то купили детям. От обстрела со стен посыпалась штукатурка.

Ночью на улице было минус 10, и мы жгли камин, чтобы температура в доме была хоть немного выше нуля. За камином требовалось следить, и делали это все по очереди, даже дети, под звуки обстрелов.

Мы почти не выходили со двора. Нам повезло, что село наше маленькое и удаленное, поэтому тех ужасов, которые почувствовали на себе Ирпень, Буча и Гостомель, мы не ощутили. Но все равно было страшно.

Мы объединились вшестером с нашими друзьями с другой улицы. Двое мужчин, две женщины и двое детей. Собирали воду из желобов и снег, чтобы соблюдать элементарную гигиену; включали генератор на полчаса, чтобы зарядить телефоны и радио.

Раз в день выходили в лес, чтобы отправить родственникам и друзьям заветное сообщение с датой, временем и припиской «Мы живы». Тогда же мы передавали информацию о передвижении российских войск по нашей территории [украинским военным].

Через несколько дней в лесу начали стрелять. С тех пор мы ходили за связью в поле. Не делать этого мы не могли, потому что это была возможность чувствовать себя частью страны и цивилизованного мира. Само собой, все эти сообщения мы удаляли сразу после отправки.

Однажды, передав особо ценную информацию — о расположении и количестве [российской военной] техники [украинским] силам специальных операций, — на следующий день мы получили сообщение, что по этой информации все уничтожено, и короткое «спасибо».

На следующий день в наши дома, в каждый дом в деревне, зашли российские солдаты. Они активно выискивали бывших военных, участников АТО и тех, кто передает информацию о местонахождении их техники.

А я сидела, сжимая руку сына, и с трудом сдерживала желание расцарапать их мерзкие лица. А еще они поздравили нас с подругой с 8 Марта, поэтому теперь этой даты в календаре для меня просто не существует. Всегда будет 7-е, а потом 9 марта, потому что 8-го я буду видеть только руки на автоматах и берцы на моем ковре.

Каждый, кто мог, передавал информацию о технике и личном составе. Каждый. Кто не мог, передавал тому, кто может передать. Каждый день мы выходили на улицу пообщаться с соседями. И все делились друг с другом чем могли. Но ни теробороны, ни митингов у нас не было. Свалили пару сосен на дороге с обеих сторон села. Это не помешало танкам. Было бы оружие, думаю, было бы все иначе.

Уехать из села мы пытались три дня подряд начиная с 9 марта. Все осложнялось наличием у нас в компании одной пожилой маломобильной женщины, трех собак, две из которых весят по 50 килограммов каждая, и двух кошек, одной из которых 20 лет и она тяжело больна.

11 марта мы выехали на машинах в составе колонны без согласованного «зеленого коридора». Выезжали на свой страх и риск. Мы были очень счастливы. За день до этого и на следующий день после нас в таких же колоннах на том же пути расстреляли такие же машины, увешанные со всех сторон кусками белой ткани и надписью «Дети».

Когда мы выезжали, видели много расстрелянных гражданских автомобилей с телами людей и подбитую вражескую технику с трупами вокруг. Убрали ли их в итоге, мне неизвестно.

В самой деревне немало погибших. Я точно знаю о четверых. Они все пытались сбежать с территории, на которую пришли «освободители». Их автомобили расстреляли. Мы узнали об этом от выживших. Знаю и о двух раненых детях до семи лет. Одного мужчину расстреляли откуда-то из леса, когда он ехал на велосипеде за водой из колодца. Его труп лежал на соседней улице.

Российские военные были спокойны. Убеждали, что мы здесь в безопасности, в отличие от «нацистской территории Украины», где наших мужчин мобилизуют и поставят в первые ряды, а сзади — заградотряды.

Сейчас село освобождено от оккупации, но возвращаться туда рано. Там нет света, воды и газа. Неделю назад мы узнали от тех, кто не уехал, что стены и крыши в домах остались. Каждый дом в селе, который был без хозяев, разграблен оккупантами.

Я выдохнула, отмылась, отправила ребенка за границу и пристроила собак. Поеду в Киев, буду работать там же, где работала, — в частном медицинском центре. Я жила в деревне, а работала в столице.

Я всегда была человеком с проукраинской позицией. Теперь я националистка. Как говорят в Украине: «За что боролся, на то и напоролся».

Я не представляю, что пережили люди, которые были в Буче, Ирпене и Гостомеле. Я не представляю, что чувствуют люди в Мариуполе. И, к сожалению, многие из них никогда уже об этом не расскажут.

Никогда не прощу чувство страха за своего ребенка. Никогда и никому.

Дмитрий Забоев. Демидов

Последний месяц перед войной я жил в поселке Демидов. Нас начали бомбить в первый день войны. Ракеты прилетали с обеих сторон. Наше село транзитное, через него проезжала техника и уходила на Гостомель и Бучу, это все рядом с нами. В первую неделю было очень страшно, но потом мы привыкли.

Электричества у нас не было с третьего дня войны, еду мы готовили на костре, воду брали в колодце. Продукты у нас были — с украинской стороны удавалось получать гуманитарную помощь от Красного Креста. Было холодно, спали в одежде.

Люди стали погибать на второй день войны. Мне рассказали местные: парень пытался выехать вместе с тремя девушками и двумя маленькими детьми. В них попала ракета, парень и две девушки погибли, третья осталась жива, ей оторвало пальцы, но она успела выскочить из машины и забрать детей. Они смогли добраться до соседнего села, сейчас она уже эвакуировалась и находится в безопасности.

С начала войны я стал волонтером Красного Креста. Наши ребята сделали переправу через разбомбленный мост, по которому из села уходили люди. Каждый день через него проходили до тысячи человек, мы им помогали — бабушкам, детям, женщинам. Еще у нас был большой церковный дом, где мы принимали беженцев — например, из Гостомеля, где уже все разрушено.

В селе было несколько военных блокпостов. Через нас просто гоняли технику и никаких активных боевых действий не вели. Основные боевые действия были в Ирпене, это 10 километров от нас. Мы слышали все взрывы. Небо полыхало почти каждый день.

Русские военные ходили по домам, часто приезжали к Демидовскому сельсовету, где был Красный Крест. В основном общались нормально, не угрожали. Задавали вопросы, где находятся минометы, спрашивали про расположение ВСУ. Приходили постоянно и каждый раз задавали одни и те же вопросы. Это продолжалось на протяжении всего месяца, было ощущение, что у них нет связи между собой. Некоторые говорили, что привезут нам помощь, но ничего такого по итогу не было.

Под конец они [российские военные] стали вести себя очень похабно. Когда мы пересекались с ними, они общались как обычные гопники. Некоторых наших ребят били, некоторых похитили. С нами была девушка Юля, официальный представитель Красного Креста, — они ее забрали, и мы больше ее не видели. Примерно на четвертый день войны наших молодых парней, волонтеров, подстрелили русские солдаты. Одному прострелили руку, другому обе ноги.

Так, чтобы расстреливали [мирных жителей], я не видел. Но от людей, которые приезжали из более дальних сел со стороны Чернобыля, я слышал истории о том, что они [российские военные] расстреливали людей.

Сейчас я знаю, что военных в деревне уже нет. В городе уже несколько дней тишина. Вражескую армию отсюда отогнали, сейчас все постепенно возвращается к жизни.

Записали Саша Сивцова и Глеб Голод