«Это лагерная привычка — делать вид, что тебя нет» Фрагмент нового романа Евгения Водолазкина «Авиатор»

Мы рассказываем честно не только про войну. Скачайте приложение.

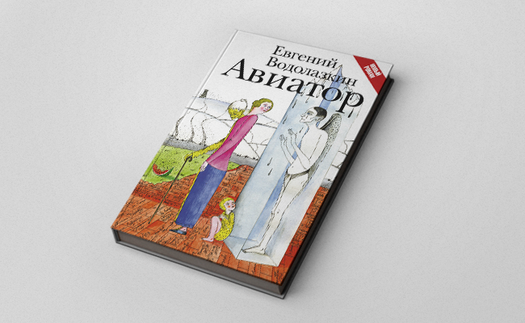

В апреле 2016 года в Редакции Елены Шубиной выйдет новый роман Евгения Водолазкина «Авиатор». Это первая работа писателя с момента выхода романа «Лавр», лауреата премии «Большая книга». С разрешения издательства «Медуза» публикует фрагмент произведения, рассказывающего о человеке, который однажды очнулся на больничной койке и понял, что ничего про себя не помнит. Он начинает записывать приходящие к нему отрывочные воспоминания, которые возвращают его к началу XX века, хотя сам он находится в 1999 году.

Понедельник

Сегодня я был у Анастасии один — Настя готовилась к последнему экзамену в сессии. Вызвал по телефону такси и поехал. Ездить в метро стало невозможно — очки не спасают, меня прекрасно узнают и в очках. Вот и таксист узнал. Долго смотрел на меня в зеркало заднего вида, а потом спросил:

— Простите, там, во льду, вы что-нибудь чувствовали? Были какие-то, как говорится, желания?

— Было желание, чтоб разморозили.

Пауза.

— Это очень понятно.

Анастасия встретила меня молчанием и в этот день не сказала ничего. Рука ее (желтые пятна на коже) свешивалась с кровати. Я сел на стул у кровати и взял ее ладонь в свою. Мне показалось, что ее ладонь отозвалась, слегка сжалась. Может быть, так отзывается любая ладонь, когда ее берешь. Простое сокращение мышц.

Я наклонился к уху Анастасии и спросил, помнит ли она соприкосновения наших рук? В прежней жизни — помнит? Веки ее дрогнули, но не открылись. Я стал рассказывать ей о том, как мы наряжали елку. Как я доставал игрушки из ящика и с шорохом разворачивал бумагу, в которую они были завернуты. Найдя и расправив нитку, передавал игрушки Анастасии. Касался ее пальцев своими пальцами — у всех, между прочим, на виду. Наша общая с Анастасией работа давала такую возможность.

Это было вечером. А утром, когда я вошел к Ворониным, елка оказалась совсем другой. Она (дождь, игрушки) сверкала в неярком декабрьском солнце. Форточка была открыта, и гирлянды едва слышно позвякивали. Существуют ведь, прошептал я, держа руку Анастасии, редкие и ни на что не похожие звуки. Например, звук гирлянды на сквозняке — он весь такой стеклянный, такой невыразимо хрупкий — помнит ли его Анастасия? Очень люблю этот звук и вспоминаю о нем часто.

Шепотом напомнил Анастасии и о других дорогих вещах. О том, например, как она однажды взяла мою ладонь, сказав, что хочет увидеть мою судьбу. Водила подушечкой пальца по сплетению линий и что-то говорила, а у меня по коже бежали мурашки. Я не слышал ее слов, потому что уши мои не работали. Из всех частей тела существовала только ладонь, по которой скользил палец Анастасии. Исследовал каждый бугорок, каждую линию. Самой длинной оказалась линия жизни. Интересно, учитывалось ли в данном случае время заморозки?

Четверг

Я очнулся в лазарете. Не в том гнилом бараке, где я уже прежде оказывался, а в светлой и чистой комнате. Все — пол, потолок, стол, стулья, кровать — было белым, и так мне как-то спокойно подумалось, что после избиения на Секирке я попал прямо в Рай.

Но это был не Рай, не такие здесь стояли вещи. Стул — венский, окрашенный щедрыми белыми мазками, застывшие ручейки краски на железных набалдашниках кровати — в Раю бы так не покрасили. Помещение было белым, но земным. Свесившись с кровати, я увидел наконец и небелые предметы — голубое ведро с рыжей тряпкой. На ведре красными, с подтеками, буквами было написано «ЛАЗАРЬ».

Все остальное было, в сущности, тоже небелым. Например — пол. На самом деле он оказался светло-коричневым. Я лежал и удивлялся, что минуту назад пол мог показаться мне каким-то другим. Возвращались не только цвета, но и запахи. В помещении определенно пахло лекарствами, а от ведра с таинственной надписью тянуло хлоркой. И то, и другое в Раю, я считаю, без надобности.

В комнату вошла медицинская сестра, и я зажмурился. Это лагерная привычка — делать вид, что тебя нет. Услышав чье-то движение — замирать. Сливаться с темнотой. Ничего не видеть и быть невидимым.

Протерев пол, сестра взяла ведро с тряпкой и вышла. Раздались мужские шаги. Сквозь ресницы я увидел, как по мокрому еще полу ступают туфли. Уж я и не помнил, когда в последний раз видел в лагере туфли. На туфлях покоились складки брючин. Строгую черноту брюк сменяла белизна халата. Вошедший наклонился над кроватью и назвал мое имя.

Его приход напомнил мне первое появление Гейгера — хотя, может статься, все было наоборот, и это Гейгер впоследствии напоминал вошедшего. Как известно, время проходимо в обе стороны. Что важно: я открыл глаза. Незнакомец смотрел на меня и молчал. Профессорская бородка, очки. Я тоже молчал, потому что говорить должен был он. И он заговорил:

— Первая ваша задача, Иннокентий Петрович, выздороветь.

Это предполагало вроде бы вопрос о второй задаче, но я его не задал. Глядя на ведро, я спросил:

— «ЛАЗАРЬ» — сокращение лазарета?

— Это другое сокращение. — Он улыбнулся. — «Лаборатория по замораживанию и регенерации» — только вряд ли вы о ней слышали.

Слышал? И да, и нет. На Соловках существовало несколько лабораторий, о которых ничего в точности не было известно — ни род их деятельности, ни даже название. Но люди одной из них — как я начинал понимать, именно этой — именовались в лагере лазарями. Однажды я даже спросил у кого-то, почему их называют лазарями, но ответа тогда не получил.

Несколько раз я видел лазарей на пристани. Они сходили с катера и производили впечатление людей, по лагерным меркам благополучных — упитанных, экипированных и (я научился определять это безошибочно) небитых. В отличие от моего собеседника, лазари не носили туфель, но даже их сапоги были признаком достатка. Еще я вспомнил, что на Большой Соловецкий остров лазари прибывали с острова Анзер. И отбывали на него.

— Мы сейчас находимся на Анзере? — спросил я. Взгляд — удивленный.

— Да, на Анзере.

Суббота

День начался с раннего звонка Насти. Очень раннего — в шесть утра. Ей только что сообщили из больницы (на мгновение у меня упало сердце), что Анастасия пришла в сознание. Настя намеревалась заехать за мной на такси и просила через двадцать минут ждать ее у парадного. Я спустился через десять. На Большом проспекте еще почти не было прохожих. Машины тоже проезжали редко. На верхних этажах желтели отблески встающего за Петропавловской крепостью солнца. Я ведь это уже видел.

Ранним летним утром года примерно 1911-го ожидаем экипаж на вокзал. И солнце, и верхние этажи, и прохладный утренний ветер. Я в коротких (лямки крест-накрест) штанах, гусиная кожа у коленей. Прыгаю, чтобы согреться, хотя, по правде говоря, мне не очень-то и холодно. Скорее — тревожно. Я волнуюсь, что экипаж не появится — и мы не поедем в Алушту. Сандалии мои звонко шлепают по брусчатке. Этот звук постепенно перекрывается цоканьем копыт. Шепчу: счастье, счастье! Приехал экипаж.

Приехало такси. Я сажусь к Насте на заднее сиденье. Биржевой и Дворцовый мосты, Сенатская площадь, Московский проспект. Движение наше пусть не в Алушту, но в целом, кажется, на юг: в машине становится теплее. Опускаю стекло и кладу на окно локоть. Рука безвольна, силой ветра двигаются пальцы — вяло и меланхолично — как подводные растения. Что скажу Анастасии? Что она скажет мне?

У самой палаты нас остановила сестра. Придя в себя, Анастасия попросила позвать священника, и сейчас он ее исповедовал. Минут через десять, неся на вытянутых руках Святые Дары, священник вышел. Затем в палате побывала сестра. Выйдя, сказала, что у нас есть всего пять минут — на большее Анастасии не хватит. Я посмотрел на Настю, она кивнула. Почувствовала мой страх. У самых дверей легонько подтолкнула меня вперед. Я открыл дверь.

Меня встретил взгляд Анастасии. На него, как на фонарь в темноте, я шел мелкими шагами. На плече моем чувствовал Настину ладонь, только это не помогало. Я бы сказал даже, что мешало. Наверное, я вообще должен был войти сюда один. Голос застыл у меня в горле, и, подойдя к кровати, я не произнес ни слова. Опустился на колени, припал лбом к руке Анастасии. Почувствовал на затылке другую ее руку — почти невесомую. Рука шевельнулась. Погладила по волосам, как гладила когда-то. Вот мы в нашей квартире на Большом, и все еще живы — моя мама, профессор Воронин и даже Зарецкий. Он тоже жив. Все они ушли по делам, а мы с Анастасией остались. Она нездорова, и вот я зашел ее проведать. И положил ей лоб на руку, а она меня гладит. Я вижу все это наяву и, оказывается, говорю — говорю вслух. Они меня молча слушают — Анастасия, Настя и сестра. Вдруг Анастасия прерывает молчание. Она говорит:

— Зарецкий.

Это звучит как скрип калитки. Как гвоздь по стеклу. От нее тогдашней дальше всего ушла даже не внешность — голос. Я поднимаю голову. Анастасия смотрит на сестру.

— Зарецкий — это ведь мой грех. Сестра кивает — очевидно, из вежливости. Вряд ли она что-то знает о Зарецком. — О чем ты, бабушка? — спрашивает Настя, и тон ее не предполагает ответа.

— Я его… Как это сейчас называют? Заказала… Именно что заказала! Вот она, беда.

— Бабушка! — Вот тебе и бабушка. Беда… Анастасия резко вдыхает и заходится в кашле. Сестра стучит по ее спине ладонью, приподнимает на подушках. Незаметно для Анастасии делает нам знак, чтобы мы ушли. Эти предосторожности ни к чему — Анастасия и так ничего не видит. Тяжело дыша, она полулежит с закрытыми глазами. Мы выходим.

Через несколько минут Анастасию вывозят из палаты на каталке. Каталка мчится на необычной для больницы скорости, но мы не отстаем. Встречные отскакивают к стенам коридора. На полном ходу каталка влетает в распахнутые двери реанимации. Перед нами эти двери закрываются.

Час спустя к нам выходит реаниматолог и говорит, что Анастасия в коме. Мы остаемся стоять у дверей реанимации. Через какое-то время нам приносят стулья, на которых мы сидим до вечера. Часов в десять, ссылаясь на больничный распорядок, нас просят ехать домой. Я и не знал, что уже десять, — светло ведь. Мы с Настей понимаем, что дело не в распорядке — нас здесь жалеют. Мы уезжаем.

Воскресенье

Утром ездили в больницу. Без изменений. Вечером позвонил Гейгер. Вчера, оказывается, исполнилось полгода с того дня, когда ко мне вернулось сознание.

Вернется ли сознание к Анастасии?

Понедельник

Все по-прежнему. В наших обстоятельствах и это можно считать доброй вестью.

Среда

Сегодня и вчера были в больнице. Сидели на стульях в коридоре. Нас спросили, какой смысл в нашем сидении, если в реанимацию нас все равно не пускают. В том, говорим, смысл, что мы рядом.

Вчера нас пригласил к себе главврач и сообщил, что его подчиненные делают все возможное. Угощал коньяком. После коньяка лицо его порозовело, и он стал как-то раскованней. Сказал, что надежды, вообще-то, нет никакой. Дал нам с Настей по визитной карточке — по-моему, уже во второй раз. Провожая нас, поправлял наброшенный на плечи халат. Под халатом дорогой, по словам Насти, костюм. Который совершенно потерялся бы под застегнутым на все пуговицы халатом. Костюм под халатом напомнил мне академика Муромцева. Больше в главвраче не было от академика ничего.

Муромцев. Костюм, туфли, а главное — манера общения, — очень все это было несоловецким. Раз в день он осматривал меня — иногда с лечащим врачом, иногда отдельно. Мало-помалу я начинал понимать, что и интерес его был отдельный, с врачебным совпадавший только отчасти. Впрочем, строить догадки об этом интересе мне пришлось недолго. Как-то раз Муромцев попросил сестру оставить нас одних и ввел меня, что называется, в курс дела.

После отказа академика заморозить труп Ф. Дзержинского (1926 год) Лаборатория по замораживанию и регенерации («ЛАЗАРЬ») в полном составе была арестована и отправлена из Ленинграда на Соловки. Попытки оправдаться отсутствием опыта замораживания людей успеха не имели. Не помогло и письмо Муромцева в ЦК, подробно излагавшее результаты заморозки крыс и объяснявшее отказ заморозить Дзержинского. По словам следователя, допрашивавшего Муромцева, на письме стояла собственноручная резолюция И. Сталина, в которой решение академика было признано ошибочным. В резолюции указывалось, что при работе с телом Дзержинского надлежало применять те же научные методы, что и прежде, рассматривая покойного как большую крысу.

Вместе с тем письмо о заморозке очевидным образом произвело на Сталина впечатление. Этим, с точки зрения Муромцева, объяснялась счастливая судьба сотрудников «ЛАЗАРЯ». Они не только избежали расстрела, но и были помещены в человеческие, по лагерным меркам, условия. Уже оказавшись на Соловках, сотрудники лаборатории узнали, что автор резолюции испытывает к проводимым экспериментам личный интерес. Не все враги были им еще подавлены, но он знал, что справится с ними непременно, — и тогда придет время думать о бессмертии.

Этот интерес в полной мере проявился, когда в один из дней Сталин академику Муромцеву позвонил. Он спросил, были ли крысы, использовавшиеся для эксперимента, живыми. Получив утвердительный ответ, Сталин предложил продолжить эксперимент на живых людях. Не ожидавший научного руководства со стороны вождя, академик отважился, тем не менее, возразить в том духе, что при заполнении кровеносных сосудов раствором не так уж важно, жив организм или мертв, что при заморозке он все равно как бы умерщвляется, и что где же, наконец, он найдет для таких целей живых людей.

Сталин помолчал. Он искренне не понимал проблемы, поскольку живых людей в лагере было все еще много. Вождь попросил академика передать трубку начальнику лагеря и приказал тому найти живых. Решив, что в такой форме ему ставятся в вину условия содержания заключенных, начальник слабым голосом обещал живых найти. Хотя в вину ему ничего, конечно же, не ставилось.

Живые были найдены в штрафизоляторе на Секирке. С точки зрения начальника лагеря, это были люди, готовые на все. В отношении того, как долго они останутся живыми, у них не было завышенных ожиданий. Преимущество их перед прочими живыми состояло в том, что они выбирали заморозку добровольно. Этих людей не нужно было подвергать избиениям, портившим человеческий материал, а значит — и чистоту опыта. Людей с Секирки доставляли на Анзер, несколько месяцев хорошо кормили, а потом использовали для эксперимента.

Муромцев много чего еще рассказывал (позже он не раз приглашал меня на прогулку), но с каждым днем я слушал его все с меньшим вниманием. Я шел рядом с ним по берегу, кивал ему, когда речь его прерывалась, смеялся, когда он смеялся, хотя думал о своем. А иногда и не думал — просто смотрел, как по берегу летели грязные клочья пены. Как острые анзерские камни вспарывали уходящую волну. Наши с Муромцевым отношения были теплыми, мы делали в каком-то смысле общее дело, но существовало обстоятельство, которое постепенно отдаляло меня от него. Оно заключалось в том, что Муромцев оставался жить. А я готовился умереть.